歩んだ道が 自分をつくる

VOL.307 / 308

田中 知加 TANAKA Chika

株式会社ワーク 代表取締役社長 NAPAC JAWA事業部 事業部長

大阪府東大阪市出身 1971年生まれ。京都外国語大学卒業。教職、旅行代理店、商社などを経て家業である株式会社ワークを2015年に受け継ぐ。2023年 NAPAC JAWA事業部長を拝命。「クルマ」をキーワードに関与できる他団体と交わることで、アフターマーケット振興の活性化のために奮闘中。

HUMAN TALK Vol.307(エンケイニュース2024年7月号に掲載)

エクイップ、イーウィング、マイスターなど数多くの人気ブランドで知られる日本を代表するホイールメーカー「株式会社ワーク」。創業者の田中毅氏のひとり娘にして二代目を引き継いだ田中知加氏。2023年よりNAPAC JAWA事業部 事業部長にも就任した田中氏の人生と仕事観、会社とJAWAのこれからなどについて語ってもらった。

歩んだ道が 自分をつくる---[その1]

アフターマーケットのアルミホイール黎明期を飾る名作ホイール「ハヤシストリート」が世に生み出された際メンバーの一員であった田中毅氏。その後、田中毅氏はアルミホイールの需要の高まりを見込んでワークを起業することとなる。「父は仕事人間で働きづめ、家族で旅行をした覚えも無いし、夏休みは別行動でした。それでも晩御飯は家族と一緒に食べるというのが父のモットーでしたね」と知加氏は語る。

社内でレストアしたデモカーのトライアンフと

ワーク流英才教育!?

「その晩ご飯にかける時間が大体いつも2時間から3時間くらい。父は『会社の○○さんとこんなことがあった』とか『仕事でこんなことがあって、こんなふうに僕は動いた』とかずっと仕事の話をしていました。子供相手なのに社員のエピソードや営業としてのケーススタディのような話に花を咲かせて。母曰く私が一番話を聞いてくれたので、父も喜んでどんどん話を広げていったそうです。逆に母は父の話を右から左で一つも覚えていないそうですが(笑)。ご飯の時間が長くなり過ぎるので、一度母から『話を聞く姿勢禁止令』が出たこともありました(笑)。

幼稚園の頃から会社が遊び場のようなものでした。伝票整理のお手伝いと称して取引先の伝票がバッと部屋中にバラ撒かれ、それを神経衰弱のように同じロゴの伝票を集め、日付の若い順から並べなさいと。それをやっていると『この会社はダンボールを作っている会社でな』などと取引先の情報を教わるわけです。子供心には全く仕事をしている感覚はなくて遊びの延長みたいな感じ。そうやって楽しみながら仕事を覚えました。だから『車好きのおっちゃん達が集まっている場所」というイメージが仕事場の原風景になったんです」

先代(故 田中毅氏)と語り合った日々が知加氏の糧となった

必ず答えはある

「割と英語が得意だった私は、なんとなく京都外国語大学へ進学。高校の先生からも『君は教師になるといい』とよく褒められ、自分でもその気になって教員免許を取るんです。卒業後は学校教員ではなく塾講師として小中学生相手に3年くらい教えていました。そんな折、阪神淡路大震災に見舞われたのを転機に友人から旅行代理店に誘われ、思い切って転職。航空会社から座席を仕入れ、ツアーという付加価値を付けて売ったり、こだわりのある旅をしたいお客様を相手に、その方に合ったツアーの組み立てを一緒になって考えて作っていったり、もうなんでもやりました。知識ゼロからのスタートでしたが世界中の航空便のことや観光先の情報まで、ものすごい知識量が必要です。そこで学んだのは〝わからないことはわからないから調べさせてくれという姿勢”。塾講師の時もそうだったんですが、知らないことを知らないって言えるかどうかが大切。知らないことを人に教えられるレベルまで調べる、そしてちゃんと調べてきたよと約束を守ること。子供達はちゃんと見てますから。それを塾講師時代に学び、旅行会社では調べれば必ず答えがあることを学びました」

旅行代理店時代、ザルツブルクにて

軽いノリでワークへ

ワークとは関係無い世界に身を置いていた田中社長にいよいよ転機が訪れたのは氏が29歳の頃、当時は海外相手を専門とする部署が無く、少し英語がわかる社員が四苦八苦しながら対応している状況でした。

「またいつもの田中家の食卓で父が言うわけですよ『最近はあいつも英語頑張って色々引き合いが来てんねんけど、やっぱ経済学部の英語やから限界あるわな』という前置きにはじまって、『会社のメンバー知ってるやろ、あいつらに今から英語学べと僕が言えると思いますか、それを言ったところで可能だと思いますか』と。いやなかなか難しいよねって言うと『うん、英語が喋れるキミにホイールを学べいうのと、ホイールのことは知ってる社員に英語覚えろいうのとどっちが先に目指すところに到達できると思いますか』と言うわけです。そら私の方がきっと早いやろねと返したら『でしょ!』って父が言い、それでワークへ入社することになったんです(笑)。

海外営業をちょっと手伝おうかくらいのノリで入ってみたものの、海外から来る問い合わせに四苦八苦。リム、P.C.D、オフセット、意味のわからない単語のオンパレードで全く仕事にならないので、自分でカンニングペーパーを作りせっせと覚えていきました。それからは一人で海外を飛び回り代理店を開拓 する日々。『女性一人で来たのか⁈』と驚かれたりしつつも、行っていないのは南アフリカくらいで欧米はもちろん中東もロシアも一人でホイールを担いで周りました。

ところがある時、私の立場をわきまえない発言が父の逆鱗に触れ、勘当されてしまったんです。

海外営業としてワークに入社した

HUMAN TALK Vol.308(エンケイニュース2024年8月号に掲載)

歩んだ道が 自分をつくる---[その2]

先代と会社で喧嘩し、勘当された田中氏。そこには娘であり社員でもある難しさがあったという。「翌日には荷物をまとめて会社を辞め、実家からも飛び出して東京へ。今思えば会社の皆さんにとんでもなく迷惑を掛けましたね。

東京では英語を武器に何かできないかとミサイルや航空機などの部品を扱う商社に入社。毎日のように自衛隊の入間基地や防衛庁に通っていました。約1年とちょっとの間東京でそんな生活をしていたある時、父から突然連絡が来るわけです。何事もなかったかのように『おい、会社が大変なんや』と」

ワークの代名詞、マルチピースホイール

父からの言葉

「ちょうど外国で日本車のチューニングが流行り始めていた時代でした。海外営業チームにも数人いたのですが英語を喋れる人間が全く足りておらず、てんやわんやの状況。父からも大阪人特有の何も無かった水流し論で(笑)『もう昔のことやないかぁ、そろそろ帰って来てくれよ』と懇願され、それならばと2回目のワーク社員になりました。その時代はどんどん海外の代理店の数も増え、忙しくも楽しい時代が続きました。その後、私はまたワークを離れ、保険会社の営業をやっていた時期もあったのですが、紆余曲折を経て再びこの場所へ戻ることとなるのです。

ところがある時、父が身体を壊し余命宣告されまして、再び田中家の食卓です『会社を清算するかキミが跡を継ぐかどちらかしかない』と。私は『自信は無いけど跡を継ぎたい』と言ってすぐに決まりました。それは短い食卓でした。でも最後の決め手は父から『一番楽しかったんですよ、キミと仕事してる時間が』と言われたことかな。幼い頃は家族旅行なんて記憶にもなかったけど、大人になってから父と世界中を廻っていろんな話をしたことが心に残っています」

地元東大阪の町工場を自由に見学できるイベントにも参画

Hot Wheelsから発売されているワーク仕様のミニカー

ワークの存在意義

先代から託されたワークという会社の未来について、田中氏の想いを伺うと「〝ワーク〟という社名には〝働く〟という意味の他に〝芸術作品〟という意味も込められているんです。私たちが相手にしているアフターマーケットという市場は純正部品ではありません。だからこそ、私たちが提供する商品やサービスについて突き詰めて考えると、そこには「価値」以外何もないんですよ。カッコいいとか本当に好きだからとかすごく有機的な感情のところでユーザーに選んでもらうしかない、付加価値を作品として提供していくのがワークの本質的な使命なんです。ワクワクしたりドキドキしたり何か面白いことを提案し続けていく、それが我々の存在意義なのかなと思います。時代が変わったりクルマがEVになったりしても、私が子供の頃に見た仕事を楽しんで没頭しているスタッフの集団がワークであって欲しいと思います」

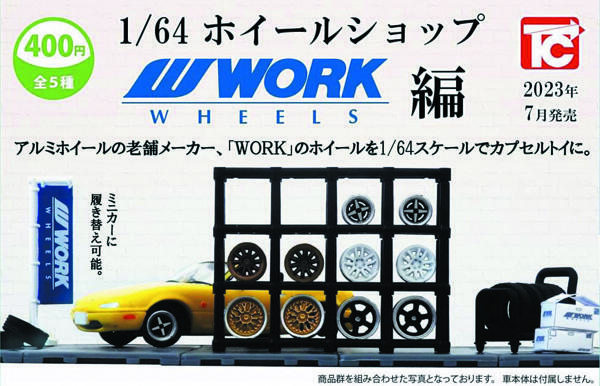

TOYS CABINからはカプセルトイのホイールセットも

発想、行動、発信

そして2023年からはNAPAC JAWA事業部長を拝命することとなる。「NAPACとして、JAWAとして発信力を高めていきたい。色々なモノづくりの会社が集まった連合体ですから、会員企業の方々の力を借りることで発信力は無限大に広がると思うんです。業界内ではライバル同士の会社であってもその垣根を超えたコラボレーションなどを企画し、それをSNSで発信することにより話題になり、今までリーチしなかった層に届く。お金を掛けなくても発想次第でできることは沢山あります。

先日模型やプラモデルの祭典「静岡ホビーショー」にJAWAの代表としてワークが参加したんです。ミニカーメーカーに依頼してワークのホイールを装着したモデルを作ってもらったりしてね。子ども達に「ホイールを変えるとクルマがカッコよくなる」体験をしてもらう。それがミニカーからミニ四駆やラジコン、そしていつかは実車でとなる。10年後を見据えた気長な活動ですけれど、今までの手法が通用するような時代ではないからこそ、地道に種を蒔く活動も必要だと思っています。

そうやって一つひとつの会員が持っている力や異業種とも上手く連携して繋げていく。そして影響の輪を広げていくことを会員の皆さんを巻き込み、力を借りて業界としてのプレゼンスを高めていきたい。もちろんJAWAとして「安心・安全」の発信と普及も命題です。楽しみながらホイールを選ぶことを通じて、単なる移動の道具だったクルマが愛車に変わるということをユーザーベネフィットとして見出していただければ本望ですね」